扎根高原十余载 点亮雪域六十春——青海院以电网勘察设计之力护航西藏发展 |

||

|

||

|

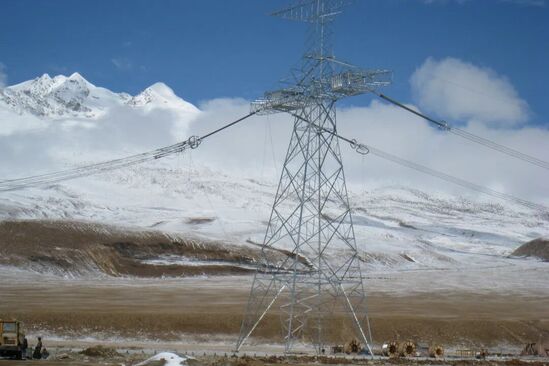

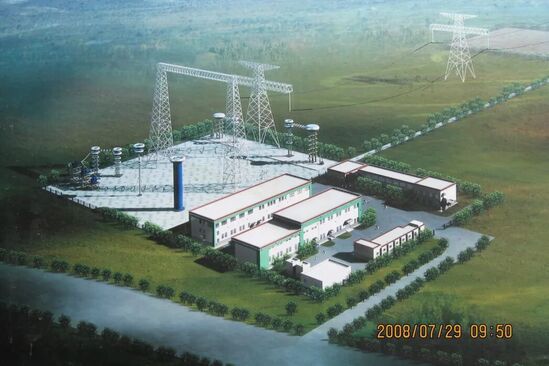

雪域高原,历六十载沧桑而焕新颜;光明之脉,经十余载耕耘而延绵远。 2025年,西藏自治区迎来成立60周年的重要历史节点。从昔日部分区域“用电难”、电网基础薄弱,到如今网架纵横雪域、灯火暖遍城乡,电网建设始终是支撑这片高原实现社会进步、经济腾飞的“生命线”。在这条“生命线”的构筑与升级进程中,青海院以“走出去”战略为指引,怀服务高原之初心,深耕西藏市场十余载,用专业的勘察设计实力,为西藏电网发展注入坚实动能。 雪域之巅的电力科研“珠峰” 2008年,在西藏拉萨羊八井的雪域高原上,一座海拔4300米的电力“科研堡垒”曾书写下世界特高压领域的里程碑——由青海院主导设计的西藏高海拔试验基地顺利投运。投运时以4300米的海拔成为世界上海拔最高的电力试验研究基地,一举填补了全球特高压高海拔试验研究的空白。 这座矗立在平均海拔4300米以上的试验基地,不仅能够满足海拔4000米及以上输变电线路、设备绝缘和电磁环境特性研究的需求,为工程提供可应用的海拔修正方法,也将全面增强我国高海拔地区超/特高压试验研究的能力,为我国高海拔地区输电工程提供有力的技术支撑,形成了一批具有世界领先水平、具有自主知识产权的研究成果。 凭借在高海拔电力科研领域的开创性贡献,该基地建设及应用成果先后斩获国家电网公司科技进步一等奖,中国电力科学研究院科技进步一等奖,国家能源科技进步奖二等奖。 也正是从这一年起,青海院肩负“技术援藏、电力先行”的使命,开始了持续十几年的西藏电力建设服务,在雪域高原播下了第一颗“光明的种子”。 穿越横断山脉的“电力金桥” 2013年,青海院投身于极具挑战性的川藏联网工程建设中,这项被誉为穿越“地球第三极”的电力天路,承载着为藏东和川西地区送去稳定光明的重大历史使命。 在青海院承担的昌都至玉龙220千伏线路关键标段设计中,线路穿行于“怒江、澜沧江、金沙江”三江并流的高山峡谷地带,沿线平均海拔超过4000米,相对高差达800米,途经区域地质灾害频发,生态环境脆弱,堪称国内最具建设难度的输变电工程之一。 面对陡峭的峡谷和复杂的地质条件,设计团队创新应用了地质灾害避让、差异化塔位布置等先进技术,在极端环境中精准勘测、优化路径,实现了工程建设与生态环境的和谐统一。 这项工程彻底结束了西藏昌都地区长期孤网运行的历史,为西藏昌都地区和四川甘孜南部地区145万各族同胞提供了稳定可靠的电力保障,从根本上解决了长期困扰当地的严重缺电和无电问题。 多年来,青海院人以专业和坚守,在雪域高原书写下一个个光明故事。川藏联网,正是其中浓墨重彩的一笔。 点亮“世界屋脊的屋脊” 新时代的雪域高原,一直在创造奇迹。 2015年,当阿里地区还被称为“全国最后一片电网孤岛”时,青海院参与了阿里与藏中电网联网工程这一重大民生项目的设计工作,承担了仲巴220千伏变电站新建工程和萨嘎-仲巴220千伏线路工程的设计任务,开启了这项跨越生命禁区的“光明之旅”。 这项工程被誉为“穿越生命禁区的光明之路”,沿线平均海拔超过4700米,最高塔位海拔达5357米,空气含氧量不足内地60%,是我国建设条件最复杂、生态最脆弱的超级工程之一。 在仲巴220千伏变电站设计中,青海院创新应对高原冻土、强风沙及极端温差挑战,打造出适应极寒环境的无人区智能变电站。而在萨嘎-仲巴线路工程中,设计团队穿越高山峡谷、永久冻土及生态敏感区,克服了频发的地质灾害和严酷气候,实现了输电技术与高原生态的和谐统一。 工程建设中,青海院设计人员更以真情与当地群众建立了深厚情谊。队员们时常在工作间隙,与牧区居民亲切交流,将随身携带的补给品分享给周边的孩子们。这些温暖的互动,让汉藏同胞的心贴得更近——建工程,也连民心。 阿里联网工程的建成,从根本上解决了阿里电网孤网运行和长期缺电问题,为沿线7个县38万农牧民送去了稳定可靠的大网电,彻底改善了当地生产生活条件,助力脱贫攻坚和民生改善。 历时几年的工程推进中,青海院工程组获评“最美项目部”,项目设总获得“先进个人”荣誉,并收到工程建设指挥部的感谢信,这是对青海院工作的高度肯定。但对队员们来说,最珍贵的,是看到牧民家里亮起的灯、孩子们看电视时的笑容——那是比任何荣誉都温暖的勋章。 驱动“天路”的强劲引擎 2016年,川藏铁路建设如火如荼,青海院肩负起为这条“天路”提供动力保障的重任,承担了拉林铁路段供电工程的设计任务。 在平均海拔3000多米的林芝地区,设计团队面临着特殊挑战。线路需要穿越高山峡谷,这里地形起伏大,植被茂密,地质条件复杂。队员们反复勘测,为每一基塔位寻找最安全稳定的位置,既保证供电可靠性,又最大限度保护生态环境。 工程建设不仅为川藏铁路提供了可靠的电力保障,使“天路”得以在雪域高原畅通无阻。还确保了铁路牵引站的用电需求,还大大提高了沿线包括贡嘎机场和米林机场等重要区域的供电可靠性。同时,这项工程还兼顾藏中与昌都电网联网需要,促进西藏清洁能源开发,推动节能减排,为提高沿线供电能力和可靠性发挥了重要作用。 2016年的这两条线,看似是铁塔上的导线,实则是串起发展与民生的“金线”——让铁路跑起来,让电网连起来,让清洁能源用起来,把藏中的好日子稳稳托起来。 温暖藏北千家万户 2016年,藏北高原农网升级改造全面启动,青海院承担了班戈县农网改造升级工程设计任务,为这片平均海拔4700米的高原牧区带来现代电力的光明。 班戈县作为藏北高原重要交通枢纽,当时电网覆盖严重不足。全县10个乡镇中,有7个乡镇完全无大电网供电,牧民长期依靠小型光伏电站,供电极不稳定。面对这一现状,设计团队深入牧区每个村落,精准摸排用电需求,量身定制供电方案。 工程建设覆盖全县10个乡镇,新建10千伏线路近2500公里,安装变压器600余台,让上万牧民家庭首次用上了稳定可靠的大网电。在极端的高原环境下,设计团队创新采用高寒地区专用设备和施工工艺,既保障了电网可靠性,又最大限度保护了高原生态环境。 这项工程的建成,彻底改变了班戈县农牧民的生活面貌,不仅为羌塘草原送去了光明,更送去了希望和发展的机遇。青海院用实际行动践行了“电力为民”的初心使命,让温暖真正照亮了藏北高原的每个角落。 织就羌塘草原的“光明网” 此前的藏北改则,用电长期“靠天吃饭”——仅依赖一座水电站供电,冬季来水减少便面临限电,乡镇区域更是难觅稳定电源,民生与发展受困于电力短板。 2019年,在羌塘草原的广袤天地间,一项改变当地能源格局的工程正在悄然推进。青海院以EPC总承包模式,承担了改则县110千伏输变电工程的全过程建设,将现代电网的脉动引入这片海拔4400米的高原秘境。 这项工程线路穿越高原草甸、湿地和丘陵,沿线地形起伏较大,海拔在4400米至5400米之间。建设团队创新采用适应高寒地区的技术方案,在生态脆弱区精心规划路径,最大限度减少对环境的影响。新建的改则110千伏变电站坐落于县城以南,成为辐射周边地区的重要电力枢纽。 这项工程不仅让改则彻底告别孤网困境、将藏北乡镇纳入主网覆盖,还守护了羌塘草原的生态底色,成为藏北电网联网进程里,兼具技术突破与生态温度的重要节点。 如今改则的夜晚,县城路灯连成串,草原牧户家透出暖黄的光,那光里藏着日子越过越亮的希望,也成了藏北与外界相连的温暖纽带。 电能焕新“青藏动脉” 青藏铁路电气化改造是提升青藏铁路这条进藏战略通道运输能力和环保水平的关键举措。2020年,青海院承担了西藏段外电配套工程的勘测设计,负责新建500千伏及220千伏线路工程——从规划中的那曲500千伏变电站出发,一路延伸至青藏铁路牵引站,全程穿越海拔4700~5000米的高原腹地,为铁路电气化筑牢可靠的“电力根基”。 作为国家西部铁路网的核心干线,青藏铁路格拉段本就是西藏与内地政治、经济、文化交流的“交通走廊”。工程推进中,我们直面高寒缺氧、生态敏感等多重考验。线路沿铁路廊道敷设,在环境脆弱区域创新采用生态友好的设计理念,既确保电网与铁路设施和谐共处、供电安全稳定,又最大限度减少对高原生态的扰动,让工程建设与绿水青山“共生”。 这项工程的成功投运,使青藏铁路实现了从内燃到电力的历史性跨越。电气化改造后,铁路基本实现污染“零排放”,极大减轻了对青藏高原脆弱环境的影响,成为名副其实的“绿色天路”。更重要的是,电气化改造显著提升了运输能力,为促进西藏与内地的人员、物资交流提供了强大支撑,让这条“生命线”在新的时代焕发出更加璀璨的光芒,成为推动区域经济发展和民族团结进步的重要引擎。 再筑藏东“电力新干线” 2023年,念青唐古拉山脉的东段,一条电力新动脉正在雪域高原上延伸。青海院勘察团队带着设备扎根于此,开启藏中至昌都500千伏第二通道工程(二回)的勘测设计工作。这条线路穿梭在海拔4382米至5273米的高山峡谷之间,宛如一条银色的哈达,将拉萨与那曲紧密相连。 从山前洪积平原到低高山,从洪积扇到河流阶地。在“高海拔缺氧且无路可走”的环境下,青海院始终秉持精益求精的态度,充分利用沿线交通便利的条件,反复踏勘优化路径,精准测量每一基塔位和线路走向,避开生态敏感区与地质风险点,确保设计精准适配高原特性。 作为藏中联网工程重要组成,项目投运后将解决藏北电力消纳难题,补上藏中——昌都联网通道“短板”——此前通道检修易现的“孤网”风险将消除,常规电源可及时调频调压,大幅提升西藏电网稳定性。同时,工程将保障川藏、青藏铁路用电需求,助力藏北特色产业扩能,强化内地与藏区物资往来,为国家西部大开发战略落地提供电力支撑。 打造绿电南送“大通道” 2024年,藏东南清洁能源开发迎来重大契机,青海院承担起藏东南至粤港澳特高压直流送端配套电源送出工程的设计任务,肩负起将雪域清洁能源送往粤港澳大湾区的重要使命。 在海拔2000米至4500米的横断山脉深处,设计团队面临严峻挑战。线路需要穿越林芝察隅县和昌都左贡县的崇山峻岭,这里地形复杂,高山峻岭占比超过80%,植被茂密,生态脆弱。队员们运用无人机测绘等先进技术,反复优化路径选择,既确保线路安全可靠,又最大限度保护高原生态环境。 工程建设不仅为玉曲河流域扎拉、碧土等水电站的清洁能源送出提供了关键通道,更将为藏东南地区未来新能源大规模开发提供坚强网架支撑。同时,这项工程还兼顾国防安全和边疆稳定,为藏东南边境地区提供可靠电力保障,满足国家整体发展战略需要。 2024年留下的足迹,终将化作铁塔上的导线——这条500kV“能源动脉”,不只是藏东南清洁能源外送的通道,更是串起边疆稳定、区域协同与绿色发展的“金线”,让雪域的水电、光伏奔向粤港澳大湾区,也让藏地的好日子与国家发展同频共振。 电亮灾区“暖心光” 2025年1月7日清晨,6.8级地震突袭珠峰故里——日喀则市定日县。瞬间的震动后,当地电力设施严重受损,供电中断,冬日的村庄陷入黑暗,抗震救灾与群众安置的电力保障,成了最紧急的需求。 地震发生后,青海院党委高度重视,立即启动应急响应机制,多部门迅速联动,一边向国网西藏电力、日喀则供电公司报备支援意向,一边清点技术人员、设备与物资,安排车辆随时待命——从接到消息到完成准备,整个团队用“与时间赛跑”的速度,为救灾争取先机。 在抢险现场,青海院技术人员深入定日、定结、萨迦、昂仁、拉孜五个受灾最严重的县区,跨越四十余个村庄。他们对110千伏、35千伏、10千伏受灾电力设施进行了严谨细致的排查。同时,积极配合开展5个县区10千伏网架规划工作,为灾后重建提供了重要技术支撑。 经过六个昼夜的连续奋战,青海院抢险团队圆满完成了各项任务。国网西藏电力在感谢信中特别提及,青海院的支援让电力保障得到当地政府与群众的“双认可、双满意”,公司领导更是对这支队伍的无私奉献给予高度赞誉。 地震再凶险,也挡不住电力人逆行而上的脚步;风雪再凛冽,也吹不散我们守护光明的决心。青海院将始终与西藏各族人民同心同德,勇担央企使命,让万家灯火永远照亮雪域高原的每一个角落。 雪域电力“监理哨” 2025年,青海院监理团队正式进驻阿旺500千伏变电站新建工程,全面承担项目监理职责。这是青海院监理团队首次深度参与藏东超高压电网工程监理工作,标志着团队从常规电压等级项目监理,向技术复杂度更高的500千伏领域监理业务迈出关键一步。 作为“藏电送粤”蓝图的关键节点,这座变电站不仅是金沙江上游清洁能源基地的“输送枢纽”,能推动2200MW拉妥光伏电力高效外送华中,更将为远期川藏铁路牵引站提供稳定电源支撑。 青海院面对高海拔环境带来的技术挑战,创新采用了适应高原特殊气候的电气布置方案,精心优化设备选型和绝缘配合。并以严控工序、严核标准的硬核守护,确保工程品质完全匹配国家“双碳”目标需求,让藏东的绿色电能顺畅汇入全国能源大网,为西部能源跨区调配注入可靠动能。 傍晚,藏家的灯火陆续亮起。百姓能感受到家里电器运转更稳,日子更踏实——这背后,是每基铁塔的稳固、每条线路的精准,也是青海院监理团队守住的工程质量底线。 青海院用十余载坚守,在雪域高原书写光明篇章,见证西藏电网从孤网运行到互联互通的历史跨越,践行着青海院“缺氧不缺精神、海拔高境界更高”的崇高追求。 如今,念青唐古拉山下的铁塔仍在延伸,雅鲁藏布江畔的导线继续架设。那些曾踩过的雪、攀过的山,最终化作藏地群众窗前的灯火、牧场的机械轰鸣、边境哨所的温暖——这是青海院与西藏的约定:以专业为笔,以坚守为墨,让每一缕电流都成为联结内地与藏地、当下与未来的温暖力量。 这份力量,正顺着铁塔导线为西藏大地注入生机,让发展脚步更稳,让民生温度更暖。祝福西藏的明天,在光明与动能中愈发灿烂! |

||

|

|

| 【打印】 【关闭】 |

| 浏览次数: |